Sólo por ser “indio”

Sólo por ser “indio”Vivir en Chile y ser indígena no es fácil. En similares condiciones laborales, ganan un 26,23% menos que un no indígena. Encima, un 28,7% sobrevive por debajo de la línea de pobreza, y uno de cada cinco hogares no logra reunir $ 43 mil al mes. Sin dinero no hay estudios y sin estudios sólo consiguen trabajos mal pagados. Vaya círculo vicioso.

Antonio Valencia

La Nación (Lunes 28 de noviembre de 2005)

“Las sensibles diferencias detectadas en los ingresos percibidos por indígenas y no indígenas, en similares condiciones de calificación laboral y desempeño en ramas de actividad económica, están evidenciando discriminación étnica, no en el acceso al mercado de trabajo -que es muy similar al no indígena-, sino que en el tipo de empleo y en las remuneraciones que reciben los indígenas por los oficios quedesempeñan.”

La cita es uno de los principales corolarios que arrojó la última encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) y Población Indígena del Ministerio de Planificación (Mideplan), realidad laboral y salarial que, a juicio del informe, “contribuye de manera relevante a la alta incidencia de la pobreza en esta población”. El dato es claro: en igualdad de condiciones, un no indígena recibe en promedio un sueldo 26,34% menor a un indígena.

“El salario es otra de las tantas discriminaciones que sufrimos. Pasa mucho en las faenas, en los fundos y en las chacras. Es cierto, a un mapuche le pagan menos por hacer el mismo trabajo que un no indígena. Y puede que las cifras se queden cortas”, apunta el dirigente Hialario Huirilef. Las datos, dice, reafirman lo que por años han venido planteando: “No es que seamos reclamones o llorones. Es la realidad y es información oficial”, realza.

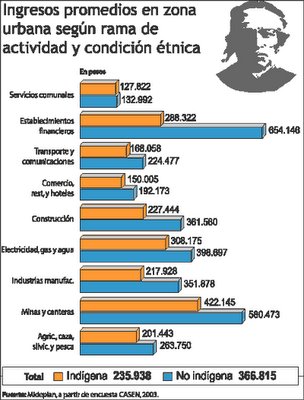

La discriminación salarial por razones étnicas no es fenómeno aislado, pues no sólo se da en el campo. El subsecretario de Mideplan y coordinador de Políticas Indígenas, Jaime Andrade Guenchocoy, enfatiza que sucede “en todas las ramas de la actividad económica”. La autoridad declara que si la distancia salarial entre indígenas y no indígenas alcanza un 26,23%, el 12,22% se explica por diferencia de educación y capital humano, y un 9,54% exclusivamente a discriminación.

En las zonas rurales, las mayores diferencias en los ingresos se dan en trabajos ligados al sector eléctrico, de agua y gas, donde las remuneraciones indígenas son apenas un 37% de las no indígenas. También hay gran margen en la labores en la construcción e industrias manufactureras, donde los trabajadores de pueblos originarios ganan poco más de la mitad que un criollo.

En comercio, restaurantes y hoteles, un no indígena gana promedio $192.173, mientras un indígena percibe $150.005. En establecimientos financieros, la brecha promedio es de $ 654.146 contra 288.322. En el global de actividades económicas urbanas, un indígena recibe en promedio $131 mil pesos menos que un chileno no indígena.

La brecha, si bien ha disminuido desde 1996, cuando marcaba 33,84%, la persistencia del fenómeno no deja de ser “preocupante”, anota Andrade, pues se trata de “problema cultural, social y estructural que involucra a toda la sociedad”, resume.

La cita es uno de los principales corolarios que arrojó la última encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) y Población Indígena del Ministerio de Planificación (Mideplan), realidad laboral y salarial que, a juicio del informe, “contribuye de manera relevante a la alta incidencia de la pobreza en esta población”. El dato es claro: en igualdad de condiciones, un no indígena recibe en promedio un sueldo 26,34% menor a un indígena.

“El salario es otra de las tantas discriminaciones que sufrimos. Pasa mucho en las faenas, en los fundos y en las chacras. Es cierto, a un mapuche le pagan menos por hacer el mismo trabajo que un no indígena. Y puede que las cifras se queden cortas”, apunta el dirigente Hialario Huirilef. Las datos, dice, reafirman lo que por años han venido planteando: “No es que seamos reclamones o llorones. Es la realidad y es información oficial”, realza.

La discriminación salarial por razones étnicas no es fenómeno aislado, pues no sólo se da en el campo. El subsecretario de Mideplan y coordinador de Políticas Indígenas, Jaime Andrade Guenchocoy, enfatiza que sucede “en todas las ramas de la actividad económica”. La autoridad declara que si la distancia salarial entre indígenas y no indígenas alcanza un 26,23%, el 12,22% se explica por diferencia de educación y capital humano, y un 9,54% exclusivamente a discriminación.

En las zonas rurales, las mayores diferencias en los ingresos se dan en trabajos ligados al sector eléctrico, de agua y gas, donde las remuneraciones indígenas son apenas un 37% de las no indígenas. También hay gran margen en la labores en la construcción e industrias manufactureras, donde los trabajadores de pueblos originarios ganan poco más de la mitad que un criollo.

En comercio, restaurantes y hoteles, un no indígena gana promedio $192.173, mientras un indígena percibe $150.005. En establecimientos financieros, la brecha promedio es de $ 654.146 contra 288.322. En el global de actividades económicas urbanas, un indígena recibe en promedio $131 mil pesos menos que un chileno no indígena.

La brecha, si bien ha disminuido desde 1996, cuando marcaba 33,84%, la persistencia del fenómeno no deja de ser “preocupante”, anota Andrade, pues se trata de “problema cultural, social y estructural que involucra a toda la sociedad”, resume.

Pobreza y más pobreza

Cuando se aborda estadísticamente la inserción laboral de los miembros de pueblos originarios, la discriminación étnica es uno de tantos temas ligados a la pobreza. Según los datos elaborados a partir de la encuesta Casen, los hogares indígenas reciben ingresos que son inferiores en casi un 40% a los de la población no indígena. En las ciudades, la brecha es menor, pero sigue siendo considerable: el ingreso es menor en un 25%.

Los números, actualizados a 2003, confirman los escasos avances en superación de la extrema pobreza, además de la permanencia en los indicadores de precariedad entre los pueblos originarios. No es lo mismo ser pobre indígena y ser pobre no indígena. Y pese a que el número ha disminuido levemente, cuando de contar “vulnerables” se trata, la diferencia entre la población rural indígena y la no indígena es de catorce puntos porcentuales: 31,6% contra 17,8%.

Cuando se aborda estadísticamente la inserción laboral de los miembros de pueblos originarios, la discriminación étnica es uno de tantos temas ligados a la pobreza. Según los datos elaborados a partir de la encuesta Casen, los hogares indígenas reciben ingresos que son inferiores en casi un 40% a los de la población no indígena. En las ciudades, la brecha es menor, pero sigue siendo considerable: el ingreso es menor en un 25%.

Los números, actualizados a 2003, confirman los escasos avances en superación de la extrema pobreza, además de la permanencia en los indicadores de precariedad entre los pueblos originarios. No es lo mismo ser pobre indígena y ser pobre no indígena. Y pese a que el número ha disminuido levemente, cuando de contar “vulnerables” se trata, la diferencia entre la población rural indígena y la no indígena es de catorce puntos porcentuales: 31,6% contra 17,8%.

Sin plata ni estudios

Una de las tesis que aventura el informe Casen sobre la persistente pobreza entre mapuches, aymaras o atacameños es que la precariedad puede estar asociada con el bajo nivel educacional. En el campo, más del 70% tiene estudios que no van más allá del ciclo básico, cifra que baja al 40% en la ciudad.

Aunque más del 90% de los indígenas sabe leer y escribir, el analfabetismo indígena rural llega al 20% entre los adultos entre 35 y 59 años -contra 6,1% en la urbe-, y crece hasta el 45% en el tramo de 60 años o más -bajando al 20% en la metrópoli. El analfabetismo global asciende a un 8,4%, el doble que en la población no indígena.

La principal razón que explica la deserción escolar indígena es la plata. No tienen, no les alcanza. El abandono de clases llega a un 25,4% entre los niños de 6 a 17 años, y 50,1% entre jóvenes de 18 a 25. “Los indígenas dejan de estudiar por razones de carencias y dificultades económicas, pero esta deserción escolar los lleva a desempeñar oficios con muy baja o inexistente calificación y que son -resume el informe-, los peor remunerados”.

Una de las tesis que aventura el informe Casen sobre la persistente pobreza entre mapuches, aymaras o atacameños es que la precariedad puede estar asociada con el bajo nivel educacional. En el campo, más del 70% tiene estudios que no van más allá del ciclo básico, cifra que baja al 40% en la ciudad.

Aunque más del 90% de los indígenas sabe leer y escribir, el analfabetismo indígena rural llega al 20% entre los adultos entre 35 y 59 años -contra 6,1% en la urbe-, y crece hasta el 45% en el tramo de 60 años o más -bajando al 20% en la metrópoli. El analfabetismo global asciende a un 8,4%, el doble que en la población no indígena.

La principal razón que explica la deserción escolar indígena es la plata. No tienen, no les alcanza. El abandono de clases llega a un 25,4% entre los niños de 6 a 17 años, y 50,1% entre jóvenes de 18 a 25. “Los indígenas dejan de estudiar por razones de carencias y dificultades económicas, pero esta deserción escolar los lleva a desempeñar oficios con muy baja o inexistente calificación y que son -resume el informe-, los peor remunerados”.

INDIGENCIA INDÍGENA

Proviniendo de raíces etimológicas distintas, no es raro que en Chile la palabra indigencia sea demasiado parecida al vocablo indígena. Indigente es quien no dispone incluso de un bocado para digerir, e indígena alude a los genes étnicos. Como sea, en todo el país, la indigencia indígena representa un 6% de los cerca de 800 mil habitantes que se reconocen mapuche, aymara, atacameño, quechua, rapa nui, coya, kawashkar o yagán.

No es todo. Dos tercios de la población indígena vive en ciudades y un 27% de ellos vive por debajo del umbral de pobreza. Casi un 20% es pobre no indigente, o sea, uno de cada cinco de esos hogares no reúne cada mes$ 43.712.

En el campo no es muy distinto. Un 60,3% de ellos consigue ingresos mensuales inferiores a los $120 mil, y un 20,9% gana hasta $ 230 mil. Más del 10% es indigente y casi un 20 % es pobre. Los hogares de indígenas indigentes rurales no alcanzan a reunir $17 mil pesos cada mes para comer, y los pobres no indigentes generan ingresos por menos de $30 mil.

Proviniendo de raíces etimológicas distintas, no es raro que en Chile la palabra indigencia sea demasiado parecida al vocablo indígena. Indigente es quien no dispone incluso de un bocado para digerir, e indígena alude a los genes étnicos. Como sea, en todo el país, la indigencia indígena representa un 6% de los cerca de 800 mil habitantes que se reconocen mapuche, aymara, atacameño, quechua, rapa nui, coya, kawashkar o yagán.

No es todo. Dos tercios de la población indígena vive en ciudades y un 27% de ellos vive por debajo del umbral de pobreza. Casi un 20% es pobre no indigente, o sea, uno de cada cinco de esos hogares no reúne cada mes$ 43.712.

En el campo no es muy distinto. Un 60,3% de ellos consigue ingresos mensuales inferiores a los $120 mil, y un 20,9% gana hasta $ 230 mil. Más del 10% es indigente y casi un 20 % es pobre. Los hogares de indígenas indigentes rurales no alcanzan a reunir $17 mil pesos cada mes para comer, y los pobres no indigentes generan ingresos por menos de $30 mil.

QUIÉNES SON, DÓNDE ESTÁN

Del total de la población indígena (5,4% de los habitantes de Chile), el 87,7% es mapuche, un 8,1% aymara, 1,8% quechua, 1,5% rapa nui, 0,5% colla 0,2%, kawashkar 0,1%, y 0,1% yagán.

Las regiones de La Araucanía, Los Lagos y Metropolitana concentran el 76,5%. Un 30,2% en la IX Región, en Los Lagos un 14,6%, Aysén 13,7% (en 2000 era del 8,4%), Tarapacá 13,3% y Magallanes 10,6%.

Comentarios